回顾过去三年的增长轨迹,工业第一城之争已悄然进入“4万亿”阶段。

2021年,深圳、苏州规上工业总产值率先跨入4万亿元门槛,2022年上海也加入“4万亿”俱乐部,而2023年深圳、苏州、上海的“成绩”分别定格在4.85万亿元、4.43万亿元、3.94万亿元。

顶级城市需要顶级产业支撑。而今,三座城市正迎来一个“关键赛点”——

近日,苏州召开全市新能源产业高质量发展大会,发布《苏州市新能源产业高质量发展三年行动计划(2024—2026年)》,力争到2026年,新能源产业产值突破1万亿元,成为继电子信息、高端装备、先进材料后,苏州第4个万亿产业集群。

无独有偶,此前深圳已经提出,到2025年,打造形成4个万亿级、4个五千亿级、一批千亿级产业集群;上海的目标则是到2027年,打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。

可以预见,未来两三年内,三座城市将在万亿产业培育上开展新一轮角逐,这一定程度上也将影响工业第一城的竞争格局。而从眼下来看,万亿产业究竟意味着什么?苏州又将如何在激烈竞争中突围?

万亿产业

“一个几百亿规模的产业集群和一个万亿级规模的产业集群,对于科技创新、人才集聚以及相关服务业在当地的布局,吸引力是大不一样的。”赛迪研究院工业经济研究所副研究员张凯对城叔分析,万亿产业所带来的规模效应是十分可观的。

在他看来,拥有万亿级产业集群的地方,经济活跃度,包括其他产业发展也会比较好。尤其是汽车、电子、机械装备、生物医药等领域,“不单是劳动密集、资本密集或依靠资源,而是需要大量的高素质人才,创新、金融、物流以及相关生产性服务业的支持”。

工业是国民经济增长的重要引擎,而万亿集群则是工业经济的“动脉”。

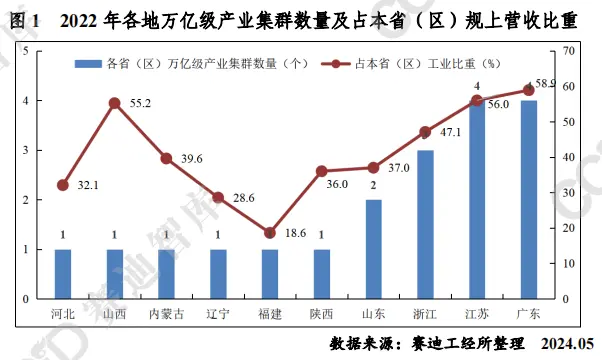

根据赛迪研究院梳理,2012年至2022年,区域万亿级产业集群从13个上升至19个,在广东(4个)、江苏(4个)、浙江(3个)、山东(2个)、河北(1个)之外,新增福建(1个)、山西(1个)、内蒙古(1个)、陕西(1个)、辽宁(1个)五省份。

这些区域万亿级产业集群的主营业务收入在本省市(区)占比大多在30%以上,已经成为区域工业经济的重要支柱。广东、江苏、山西等省份万亿级产业集群主营业务收入在各自省份的占比更一度接近六成,支撑力可见一斑。

对于万亿城市而言,情况同样如此。正是区域万亿级产业集群最为密集的广东、江苏,涌现出深圳、苏州两座顶级工业强市,与上海共同组局中国工业第一城“三国杀”。

进入2024年,深圳、苏州、上海的“厮杀”分外激烈。今年前7个月,苏州、上海规上工业总产值分别为2.60万亿元、2.17万亿元,增速分别为5.60%、-1.10%。深圳还未公布具体数据,但从“11.50%”的增速来看,仍然保持着较大优势。

不久前,在苏州市新能源产业高质量发展大会上,《苏州市新能源产业高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》(以下简称《新能源规划》)正式出台,力争到2026年,全市新能源产业产值突破1万亿元,成为继电子、高端装备、先进材料后,苏州第4个万亿产业集群。

将万亿目标正式写入专项行动计划,足见苏州的雄心与魄力。在此之前,深圳、上海已率先“出招”。

今年3月,深圳《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》提出,到2025年,打造形成4个万亿级、4个五千亿级、一批千亿级产业集群。

6月,《上海市加快推进新型工业化的实施方案》也明确,到2027年,打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群和先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群,工业总产值迈上5万亿元新台阶。

这也意味着,深圳、上海、苏州的竞争,将更为激烈。

苏州路径

值得注意的是,在发布《新能源规划》的同时,苏州还同时发布《苏州市光伏产业高质量发展规划(2024-2030年)》《苏州市新型储能产业高质量发展规划(2024-2030年)》两个专项产业规划,培育第四个万亿产业路径逐步清晰。

其中提及,到2026年,苏州全市光伏相关产业产值力争达到1800亿元,拥有产值超100亿企业5家左右,国家级专精特新“小巨人”企业超20家;新型储能相关产业营收规模力争超过1200亿元,培育或引进10家产值40亿元以上新型储能企业……

有必要说明的是,各地万亿级产业集群统计范围是有所差异的,并不跟统计年鉴产业范围划分一致。不过一定程度上,苏州将光伏、储能和新能源汽车三大热门产业“组团”,冲击“第四个万亿产业”,无疑显示出苏州的迫切。

当然,冲击第四个万亿产业集群,苏州不乏底气。

据统计,截至去年末,苏州全市新能源及新能源汽车产业产值突破7500亿元,在光伏、储能等强劲增长的带动下,具备两年内冲击万亿产业的实力。

而从电子信息、高端装备、先进材料到新能源,苏州打造万亿级产业集群的脉络越发明显。

“集群就需要有紧密的上下游配套关系。”张凯认为,不论江苏还是苏州,其实都得益于区域内拥有一批龙头企业,这些企业依靠自身带动上下游发展配套,同时又衍生出很多企业,这是其突出特点。

具体到新能源领域,以协鑫为龙头的新型光伏材料、钙钛矿材料产业链声量越来越大,光储直供、隔墙输电、就近消纳等新型绿色能源应用示范场景在苏州工业园区逐一实现。新能源产业和应用场景的融合创新,正在推动苏州向新的目标迈进。

在张凯看来,苏州近年来在新能源行业有很多重要的布局,但整体而言,光伏、新能源汽车等细分产业的聚集度与竞争力有待进一步提升。

比如,苏州新能源汽车零部件、汽车电子都有很强的企业,但是从集群角度而言,整车还是一块短板,储能规模不大、光伏产业聚集度不够等。

如何在产业链的融合创新中补上短板,也成为苏州打造新的万亿级产业的重要考验。(来源:每日经济新闻)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页