本网讯 当下,网络环境错综复杂,诈骗手段层出不穷。诈骗分子常利用未成年人涉世未深、易轻信他人以及对明星的追捧心理作案。他们通过非法渠道混入社交平台,伪装权威身份,让未成年人陷入恐慌,进而操控其实施转账,致使家庭财产受损 。

案情摘要:

近日,榆林一名13岁小女孩小美(化名)在家人的陪同下报警称,她在网上看到并添加了一个喜欢的明星QQ号,添加后,对方以小美泄露了明星隐私为由,需要她配合调查以洗清嫌疑,并引导她拿来母亲手机进行视频通话。在此过程中,小美被骗走了3.5万元。

被骗详情:

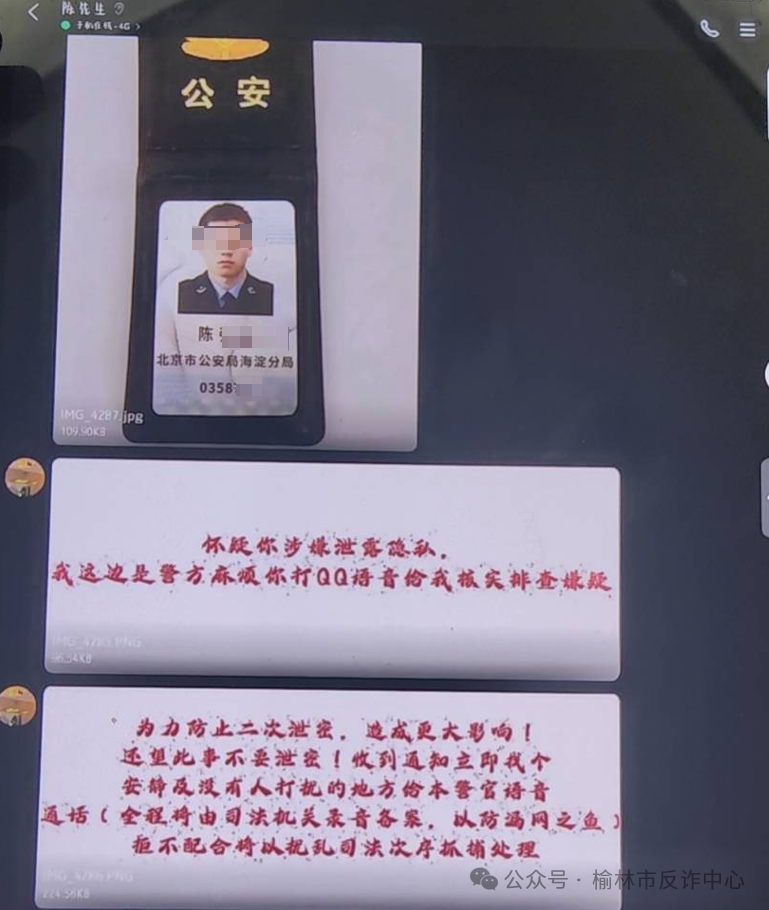

小美在短视频平台看到一个号称是自己喜欢明星的QQ号,兴奋不已的她赶忙添加好友。随后,一名网名为 “陈先生” 的用户申请添加小美,自称 “北京市公安局民警”。尽管心生疑惑,小美仍通过了好友请求。成为好友后,对方发来“警官证”与警服照片,指控小美涉嫌泄露明星隐私,要求找个没人的地方视频通话,威胁不配合调查就要承担刑事责任,这让小美瞬间慌了神。

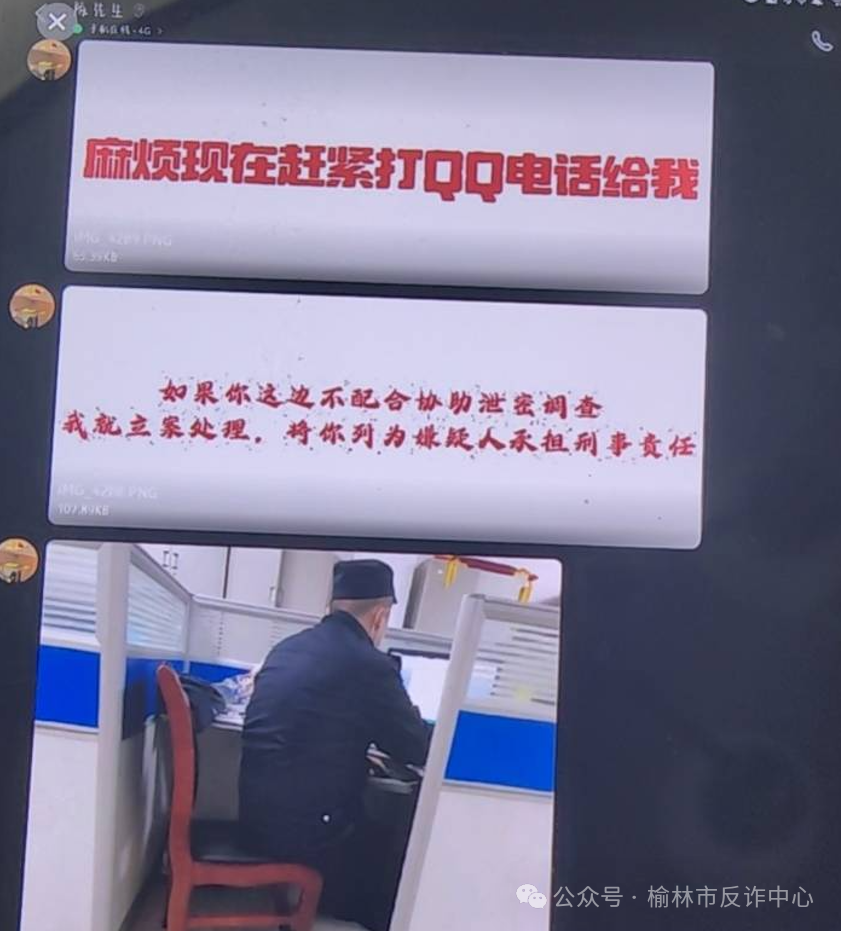

在“陈警官”的施压下,小美完全没了主意,只能按照要求偷偷拿到妈妈的手机。回到自己房间,她用平板对准手机,依照对方一步步指导,将妈妈手机里的钱集中到一张银行卡中。随后,在对方诱导下,小美通过支付宝转出共3.5万元。转完钱后,“陈警官”告知小美调查完成,便匆匆挂断电话,此时小美还未察觉自己已深陷骗局。

三天悄然过去,小美的妈妈看到银行短信提醒,察觉到资金异常变动,赶忙询问小美。小美的妈妈追问小美后才得知事情经过,意识到小美被骗,随即报警求助。

诈骗套路解析:

(一)精准定位,伪造身份引发恐慌

诈骗分子通常会锁定热衷于社交平台追星的未成年人作为目标。他们在平台上故意散布虚假的明星账号信息,吸引未成年人添加好友,以此为契机展开骗局。紧接着,诈骗分子伪装成权威的执法人员,通过发送伪造的警官证和警服照片,增强身份可信度。以虚构的“泄露明星隐私”等严重罪名对受害人进行指控,利用未成年人对法律的敬畏和认知不足,制造强大的心理压力,使其陷入极度恐慌的状态,从而丧失正常的判断能力,为后续实施诈骗创造条件。

(二)远程操控,步步紧逼骗取资金

在受害人心理防线崩溃后,诈骗分子会进一步利用受害人的慌乱,远程指导其进行一系列操作。他们要求受害人获取家人手机,这是因为知晓未成年人自身可能没有足够资金,而家庭账户才是目标所在。随后,以“案件调查需要”为借口,一步步引导受害人将资金集中到特定银行卡,并通过支付宝等支付平台进行转账操作。在转账完成后,诈骗分子会迅速切断联系,让受害人在短时间内难以察觉异常。直至家人发现资金变动,受害人才如梦初醒,意识到自己遭遇了诈骗。

警方提醒:

(一)警惕网络虚假身份,谨慎核实信息

网络世界鱼龙混杂,骗子常伪装成权威人士行骗。利用未成年人对法律的敬畏和对权威的信任,编造莫须有的罪名,以“承担刑事责任”相威胁。遇到此类情况,务必保持冷静,不要轻信对方说辞。可通过拨打当地公安机关官方电话,向学校老师、家长求助等方式核实身份真实性,切勿在恐慌中盲目听从指示操作。

(二)强化未成年人安全教育,提升家长监管意识

未成年人身心发育尚未成熟,易成为诈骗分子目标。家长要加强对孩子的网络安全教育,告知其网络潜在风险,不随意添加陌生人为好友,不轻易相信网络信息。同时,做好家庭财务安全管理,手机支付设置复杂密码,避免孩子知晓。日常多关注孩子上网动态,如发现异常及时沟通引导。学校也应开展反诈知识教育,提升学生防范意识,共同筑牢未成年人反诈防线。(来源:榆林市反诈中心)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页