在延安市延川县的乡村校园里,有这样一群教育守望者,他们不仅是传道授业的师者,更是留守儿童与特殊孩子成长路上的“引路人”与“守护者”。他们扎根乡土,以日复一日的坚守,在乡野间播撒知识与温暖的种子,默默守护着教育事业的“最后一公里”。

刘欢欢:让英语“跳”出课本,用乡路丈量热爱

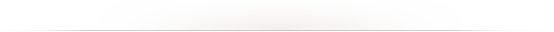

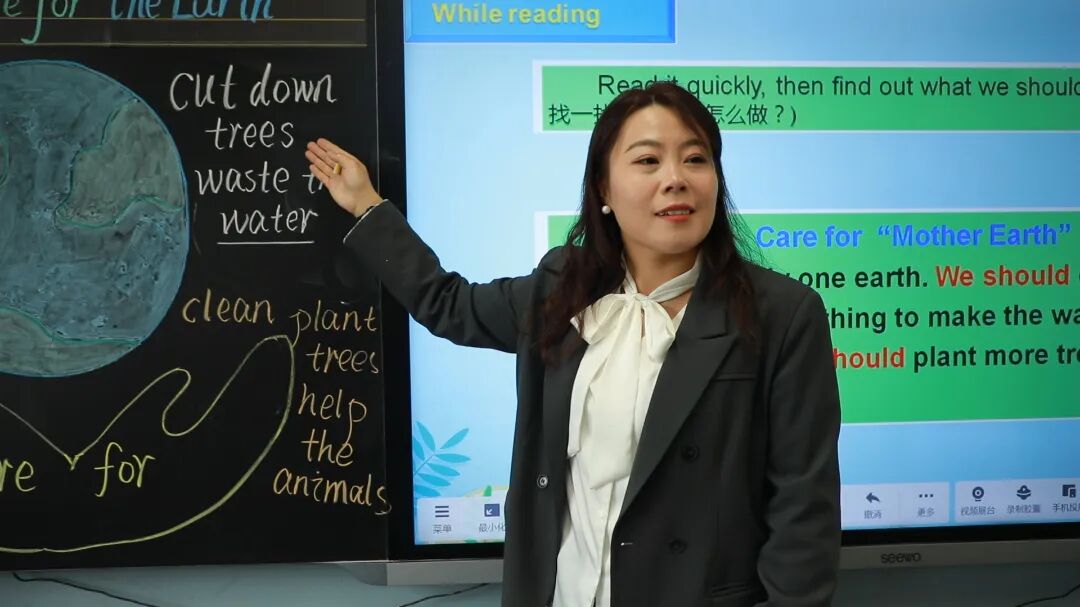

在延川县永坪镇第一小学六年级的英语课堂上,清脆生动的讲解声总是不绝于耳。讲台上,英语老师刘欢欢正用丰富的肢体语言和趣味互动,将原本枯燥的单词和语法变得鲜活有趣。她的课堂从不缺乏掌声,在她的引导与鼓励下,孩子们从不敢开口到勇敢表达,一步步自信地走进英语的世界。

下课铃响,刘欢欢的身影并未停歇,她立刻回到办公室,为几名英语基础薄弱的学生开启了课后课堂。她仔细翻看学生的课本,逐一指出易错点,逐句拆解语法难点,又针对每个孩子的薄弱处耐心答疑。直到他们真正领悟,她才放缓语速叮嘱复习要点。这样的“加餐”时光,早已成为她教学生活的常态。

“我们课上有不会的题,刘老师下课都会耐心地辅导我们去做。我们像朋友一样相处,在生活、学习上,刘老师都会关心我们。”永坪镇第一小学学生王一笑说。

放学后,刘欢欢的身影又出现在乡镇周边的村落里。这里的许多学生来自困难家庭,家长或忙于农活,或常年在外务工,难以兼顾孩子的学业辅导。她踩着乡间小路,走进一户户学生家中,详细了解影响孩子学习成绩起伏的原因。同时,她还利用家访的机会,为成绩薄弱的孩子查漏补缺并辅导功课,鼓励孩子们通过学习改变命运。

“刘老师可上心了,对娃娃可好了。我们家住在村里,娃有个啥事,她就来了。”永坪镇崖窑村村民张慧林说。

从课堂到课外,从校园到村落,刘欢欢用日复一日的坚守,为乡村孩子们的英语学习撑起了一片天。辛勤付出的她多次获得“延川县优秀教师”“延安市中小学(幼儿园)乡村教学能手”称号,她的“分层教学”在小学英语教学中的应用在延安市2023年基础教育教学成果评选中荣获三等奖,她的《let's talk》一课获延安市2022年“基础教育精品课”市级优课。她用脚步丈量乡土,用耐心温暖童心,成为延川县乡村教育阵线上一道动人的风景。

“我们学校属于乡镇小学,大部分的学生都来自镇上和周边村里,孩子们的学习基础比较薄弱,这需要我们老师付出更多的努力和关心。我希望和孩子们共同努力,让他们拥有一个更好的未来。”刘欢欢说。

丁改梅:32年扎根乡校,做特殊孩子的“光”与“家”

在延川县文安驿镇中心小学的一间教室里,正进行着一场格外用心的课堂。教室里仅有9名学生,但三尺讲台上的丁改梅老师,始终全神贯注地讲授着语文知识。她特意放慢语速,一遍遍引导学生诵读课文,直到台下每一个孩子都能理解领会,才继续往下推进。这份格外的投入,源于班级里2名自闭症学生。为了让这些特殊的孩子能跟上节奏、参与课堂互动,丁改梅每一堂课都拼尽全力,一天下来常常累得筋疲力尽。“不放弃每一个孩子”,是她常挂在嘴边的承诺。在她眼中,看着孩子们从懵懂无知到渐懂事理、展露聪慧,一天天慢慢成长,便是这辈子最幸福的事。也正因这份牵挂,为了能更及时地陪伴和帮助学生,丁改梅索性把家安在了学校里。

“我从教至今已经有32个年头了,在和孩子们的交往过程中,我看到了家长的无奈,也看到了孩子对知识的渴望以及对亲人的关爱的渴望。所以我在教学过程中,不仅关注孩子的学习,更关注他们的生活和身心健康。今后我会继续坚守在教育一线,为我的母校文安驿增光添彩。”丁改梅说。

每隔一段时间,丁改梅的身影总会出现在乡间小路上。定期走访班里每一名学生的家庭,已经成了她工作的一部分。每次家访,丁改梅都会给学生带些喜欢的文具,并向家长细致反馈学生在校的学习与情绪变化;同时细细询问孩子的饮食起居,叮嘱家长关注孩子的身心健康,重视亲子间的沟通交流。身为“延安市优秀乡村教师”的她,就像一株顽强的蒲公英,无论环境多么艰苦,都能在风雨中坚守,把希望的种子,悄悄播撒进每一个学生的家庭。

“丁老师在生活和学习上非常关心爱护学生。班级里有好几个特殊学生,她经常利用课余时间给学生补课、进行心理辅导,学生有了很大的进步,赢得家长的认可,是我们年轻老师学习的榜样。”文安驿镇中心小学副校长冯巧艳说。

景娟:以课堂为“暖炉”,以宿舍为“港湾”,守护留守童心

在延川县永坪镇第三小学的语文课堂上,副校长景娟正声情并茂地讲解课文。她的目光不时扫过台下的学生——这些孩子大多是留守儿童,父母常在外务工或务农。为了让课堂更有温度,她总会结合生活场景解读文本,还特意留出分享环节,鼓励孩子们倾诉心声,教室里的氛围温暖而热烈。

为了最大限度减轻父母的负担,也为了更好地照顾孩子们的生活和学习。永坪镇第三小学采用寄宿制,每次上完课,景娟都会去孩子们住的宿舍看一看,有时会拿起被褥,手把手教孩子们叠被子、整理床单,耐心纠正他们的动作;有时会坐下来认真与孩子们谈心,在她眼里,这些缺少父母日常照料的孩子,更需要细致的生活关怀。

“我所在的永坪镇第三小学现有学生28名,大部分都是周边乡镇的和村里的留守儿童,他们需要的不仅仅是课本上的知识,可能更多的是陪伴和引导。我始终相信,教育是有温度的,我希望用自己这盏灯,照亮学生前行的路。”景娟说。

乡村教师守住的教育“最后一公里”,是希望的一公里,是未来的一公里。她们在这方土地上,用粉笔书写着传奇,用爱心浇灌着花朵。她们是乡村的脊梁,是教育的守夜人。或许,她们的名字不会被世人皆知,但她们的功绩却如丰碑一般,永远矗立在乡村教育的历史长河中。

“我们将办好家门口的每一所学校作为工作的核心。通过不断优化师资配置、提高乡村教师待遇、提升办学条件、开设特色课程,让每一个孩子都能享受到公平而有质量的教育。我们呼吁社会各界更多关注、支持乡村教育。只有共同携手,才能为乡村孩子点亮梦想。”延川县教育体育局副局长慕乐亭说。

在延川的乡村学校里,还有许多像刘欢欢、丁改梅、景娟一样的教育守护者。她们以专业为基、以爱心为壤,为学生搭建起通往成长的阶梯。正是因为有了她们的坚守与付出,乡村的未来才充满无限可能。那一双双渴望知识的眼睛,得以望见远方的曙光。

(来源:延川快讯)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页