时隔十年,沪指再次站上4000点。三季度收官,公募基金规模显著增长,突破36万亿大关。规模创纪录但业绩能否做到可持续?依赖基金经理个人能力是否会遭遇瓶颈?明星产品会不会昙花一现?在这样高度不确定的环境之中,基金公司又要如何应对?

平台化,这是平安基金给出的答案。它并非凭空而来,而是源于一套可持续、可复制的系统性支撑。在公募基金行业纷纷探索平台化转型的今天,部分公司已凭借体系化建设实现“弯道超车”。而这类转型得以落地的关键,往往离不开企业文化的深度塑造与战略执行的坚决性。

作为七年前即启动投研平台化改革的机构,平安基金通过系统性重构,逐步完成了从依赖“个人英雄主义”到“体系化作战”的转型。这一过程不仅涉及组织架构的调整,更依赖于“做长期正确的事”的文化共识,以及将平台化理念贯穿到底的执行定力。

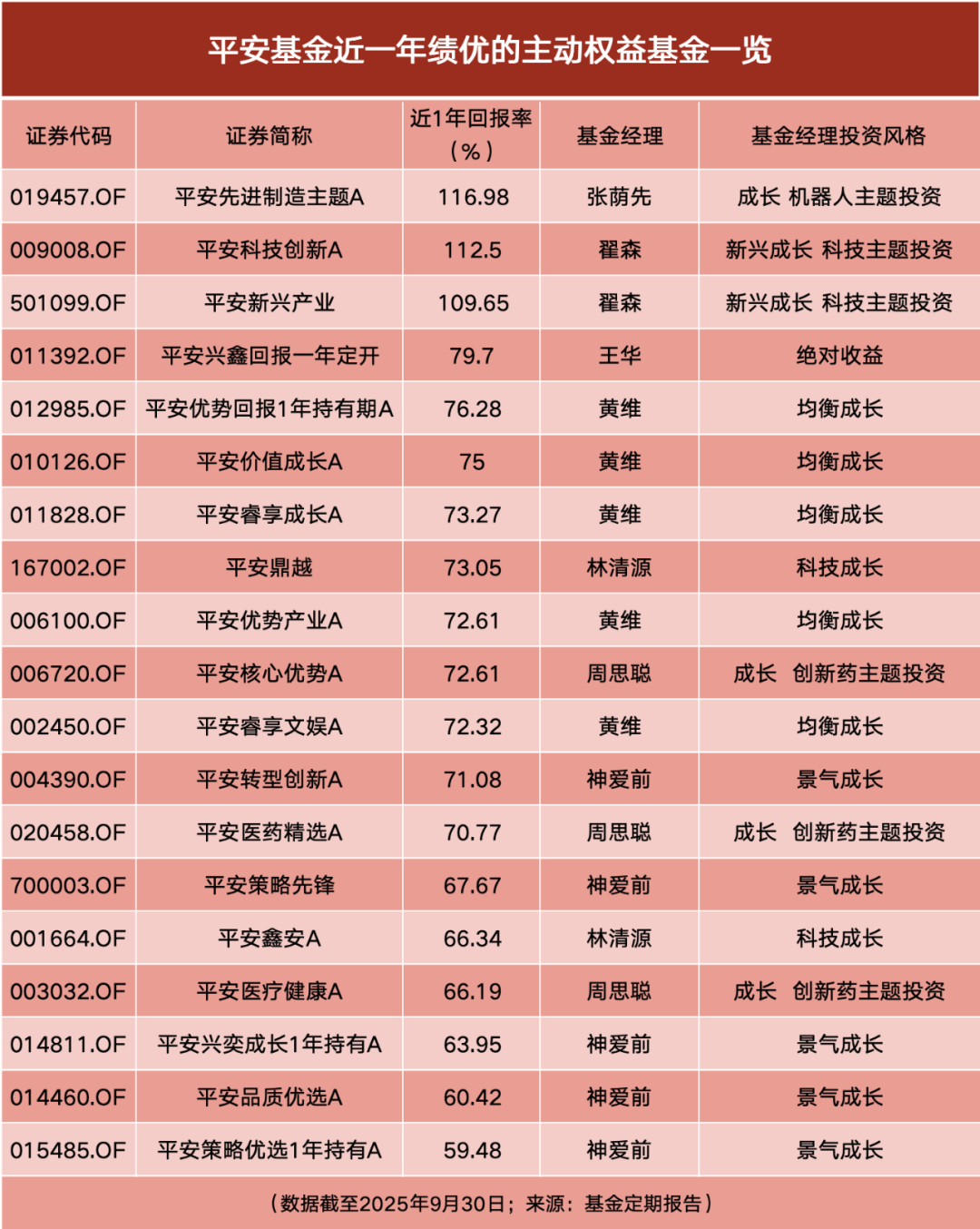

改革的成效,已直观体现在业绩与规模的双重提升。国泰海通证券数据显示,截至2025年9月30日,平安基金主动权益基金今年以来收益率达50.11%,52只主动权益产品中26只产品收益超50%。公司权益基金管理规模较年初实现翻倍增长。与此同时,一批绩优基金经理脱颖而出——如机器人领域的张荫先、人工智能领域的翟森与林清源、创新药领域的周思聪等,他们管理的产品在各自赛道中表现亮眼。

从更长周期看,国泰海通数据显示,平安基金最近十年权益基金平均收益率达183.19%,在88家基金中排名第13;最近七年收益率264.19%,在118家中排名第4。持续向好的业绩,可视为其平台化建设七年来的成效体现,也折射出文化引领下战略部署的连贯性。

这一切成绩的背后,指向一个更深层次的命题:当行业告别明星崇拜,一家基金公司赖以生存的根本究竟是什么?当前,公募基金行业正经历深刻变革,平台化比拼的关键在于如何实现良性运转。保持开放与进化,避免封闭系统带来的低水平内卷,成为制胜要诀。

在平安基金内部,“人才—平台—机制—文化”的飞轮正加速转动。其所构建的“一个理念、两个驱动、三多策略、四真机制”,共同形成了一套旨在提供稳定回报的平台化体系。他们试图回答一个核心问题:如何让投资的业绩,从一门不可捉摸的“艺术”,变成一套可归因、可持续、可复制的“科学”。

用平台化对抗投资市场的“不确定性”

在投资世界中,波动是常态,但波动中如何来提升客户的投资满足感,首先需看清其背后的体系支撑。

投资始终伴随着三大核心挑战:市场不确定带来的不可归因、业绩的不可持续、投资方法的不可复制。这也导致一个行业常见现象:去年的业绩冠军,今年可能垫底。业绩的难以持续,成为困扰整个行业的难题,也使投资者在选择产品时,仿佛在赌基金经理的才华、状态与忠诚度能延续多久。

为应对这一痛点,平安基金自2018年起推动战略转型,放弃对“常胜将军”式明星基金经理的盲目追逐,转向建设可持续的“平台能力”。其核心理念凝结为一句话,也就是平安基金提出的“一个理念”:“坚持做长期正确的事”。投资操作或许难寻简单因果,但投资管理却有迹可循——通过建立框架、清晰定义、找准策略、持续迭代,构建可复制的体系,成为破解行业困局的关键。

在此基础上,平安基金提出“两个驱动”,即“人才与平台互相成就”。优秀人才催生能够自我进化的平台,而成熟的平台又反过来吸引和培养更多优秀人才,形成良性循环。这一理念的核心在于,以系统的稳定性对抗个体的不确定性。正如平安基金权益投资总监神爱前所阐释:“用平台的边界与能力扩张,来有效克服个体边界与能力的局限。”这意味着,即使某位基金经理状态出现波动,平台也能通过资源共享、流程规范和机制保障,维持整体投研输出的稳定水准。

经过七年深耕,平安基金平台化建设已初见成效。权益团队形成了“全面、及时、深度、前瞻”的研究文化,为投资决策提供坚实支撑。更重要的是,团队内部构建了基于专业能力的平等文化。神爱前作为团队负责人,始终强调自己的服务角色:“你不要把我作为一个领导,其实我是来服务大家的。”

在这种开放氛围下,年轻研究员可以坦然质疑资深基金经理的投资观点,甚至发表完全不同研究意见。“我们可以不认同你的观点,但十分尊重你的言论自由。”神爱前说。这种文化不仅促进了思想碰撞,也为人才成长提供了沃土。

目前,“两个驱动”已形成良性循环。通过“内部培养+外部引进”双轨制,平安基金构建了由23名基金经理和27名研究员组成的投研团队。今年以来,多位特色鲜明的基金经理走入了大众视野,如专注景气成长的神爱前、专注新兴成长的翟森、专注均衡成长的黄维,还有聚焦单一领域的机器人领域的张荫先、人工智能领域的林清源、创新药领域的周思聪等……他们的独特性都在平台中得到充分发挥。“我们尊重每个人的特色,协助他走出独具个人色彩的投资路线。”在神爱前看来,这种对个体特性的尊重与赋能,正是平台化体系生命力的体现。

“三多策略+多元产品矩阵”创造持续动能

体系化的建设最终要落到业绩的可持续上,而平安基金通过多元化的产品矩阵,实实在在地提升客户投资体验。

平安基金的“三多策略”构建起多团队、多风格、多策略的投研体系,形成应对市场波动的组合拳。具体来看:多团队体现在通过内外结合,平安基金建立八大投研团队,实现风格互补、协作融合;多风格指目前平安权益团队已形成成长、价值、均衡三大全市场主动选股风格;多策略则是运用宏观—中观—微观三把尺,不断向下深挖细分产品线,目前已拓展九大赛道、超30种细分产品策略,以捕捉趋势性机会。

这份投资体验的背后,是清晰、多元且业绩稳健的产品线。平安基金主动权益产品体系化划分为四大系列:全市场选股、主题赛道、指数增强、绝对收益,为投资者准备了产品完备的“工具箱”。

全市场选股系列汇聚不同风格的资深选手,成长与价值的并存,让体系既能冲锋陷阵,也能稳守城池,投资者无需赌注单一风格,自然感受到“平安感”的包裹。如神爱前管理的平安策略先锋,根据银河证券数据,截至2025年9月30日,平安策略先锋基金近七年收益率399.58%,年化收益25.83%,同类基金排名第1/110,其投资兼顾景气与估值,管理以来最大回撤与沪深300相近,收益却远超指数,实现“攻守兼备”。黄维则以其均衡成长风格,在长期赛道上实现亮眼收益。而价值投资团队则扮演“稳定器”,在市场的喧嚣中坚守内在价值。何杰善于逆向挖掘,在港股洼地中捕捉到新能源汽车等标的的翻倍机会;王博则以周期性思维,在顺周期行情中领先布局。

主题赛道系列体现平安基金的前瞻布局能力。其主题基金不盲目跟风,而是基于深度产业研究,卡位高景气赛道,并要求基金经理成为“行业专家”,以战胜行业指数为目标。翟森重仓人工智能领域,管理的两只产品平安科技创新A、平安新兴产业近一年回报分别达112.50%、109.65%;张荫先专注人形机器人领域投资,管理的平安先进制造近一年回报超110%;同样关注人工智能领域,今年以来重仓PCB和光模块两大核心赛道的林清源管理的平安鼎越、平安鑫安A近一年回报均超70%;医药领域,周思聪管理的产品在2025年医药反弹中表现突出,三只产品近一年涨幅均在70%上下。(上述数据来源:平安基金2025年第三季度定期报告,截至2025年9月30日)

而对于追求稳健的投资者,指数增强产品在控制跟踪误差的同时争取超额收益;绝对收益产品则严控波动与回撤,打造平滑曲线,提供低波动体验。

这种多团队、多风格、多策略的立体布局,使得无论市场风格如何轮动,投资者都能找到适配工具,避免因风格单一而被动“裸泳”。

“四真机制”构筑投研“护城河”

体系与产品的卓越表现,离不开底层机制的坚实支撑。在平安基金,这套底层机制被凝练为“四真机制”——真机制、真团队、真人才、说真话。它们如同四根坚实的支柱,共同构筑起一个透明、高效、能持续进化的投研生态,不仅确保了投资流程的严谨可靠,更在深层次上对抗着投资世界固有的不确定性。

真机制体现为透明的游戏规则。在这里,研究贴合投资实战,以价值贡献为导向,考核机制完全透明,业绩是核心评判标准。“我们内部只以业绩作为导向,不论资历,只论业绩。”神爱前表示,针对不同产品,公司设计差异化考核:全市场基金关注风格内阿尔法,主题基金对标行业指数,绝对收益产品重视波动与回撤控制。

真团队意味着打破层级的协作模式。团队内部多元风格互补,投资理念与成功标的相互传导,以团队力量提升个人成长。投研讨论中,新人可直言挑战总监观点,而对方不仅不抵触,反而认真记录。每周的投研例会不仅是信息场,更是思想碰撞的平台,每个人的观点都受到重视。

真人才体现在尊重个性的成长路径。公司培养理念并非塑造同一模式,而是助每个人发挥独特优势。“基金经理的投资,一定是自己世界观、人生观、价值观的映射,不能生搬硬套。”神爱前说。价值团队的莫艽专注长期价值挖掘,成长团队的黄维重视产业景气度研究,尽管方法各异,公司都鼓励他们“坚持自我,发现自我”。这种“和而不同”的人才观,让每个基金经理都能在自己的能力圈内深耕,为投资者提供了风格稳定、各具特色的工具选择,避免了“挂羊头卖狗肉”的风格漂移之忧。

说真话则形成独特的知识分享文化。在许多机构,投研人员或担心“独门秘籍”被学走,但在平安基金,说真话、分享真知被鼓励,且纳入考核范畴。智能投研平台记录每个研究观点与交易决策,使贡献有迹可循,从制度上避免“搭便车”,让知识分享成为荣誉。

在平安基金,“平台化”不是口号,而是深入细节的实践。公司注重可持续性,建立数据可视化系统,每笔操作可追溯,实现业绩可归因、可复盘。更重要的是,公司形成“容忍失败”的文化。投资被视为不断试错与学习的过程,这种文化让基金经理能从容坚持理念,不为短期波动过度焦虑。

长期主义的复利样本

当市场站上4000点,投资决策环境更趋复杂。

而此刻平安基金选择了一条更扎实的路。它所提供的,是业绩持续输出的可期待,是投资理念稳定贯彻的可信任,是运作过程日益透明的可理解。

这在市场波动时尤其凸显。当单只基金业绩出现波动,投资者不会过度恐慌,因他们知悉这只是体系中的正常现象;当某位基金经理离职,公司也不会陷入混乱,因平台机制保障了投资的连续性。

这一切,源于“人才—平台—机制—文化”飞轮的正向转动。“我们已经形成正循环,”神爱前总结,“人才聚集形成平台,平台需要机制反馈和保护,机制需要文化认同,而优秀文化又吸引更多人才。”

在高度不确定的市场中,平安基金用七年构建了一个相对确定的投资世界。其提供的不是永远上涨的承诺,而是一种可理解、可信任、可期待的投资体验。这种源自体系化建设的踏实,本身就成了稀缺品,也是长期主义最动人的复利。

或许,这正是资管行业未来的方向:从依赖个人的明星制,转向依靠体系的平台化;从追求短期爆发力,转向注重长期持续性。平安基金的探索,已为行业提供一个可参考的样本,这也正是平安基金在投资长跑中最独特的竞争力。

(稿件来源:证券时报网)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页